RAW与JPG格式差异详解及适用场景分析

在数字影像处理领域,RAW与JPG作为两种主流图像格式,始终是摄影从业者关注的焦点。本文将从存储特性、图像质量、后期处理三个维度深入剖析两种格式的本质区别,为读者提供专业级的选择建议。

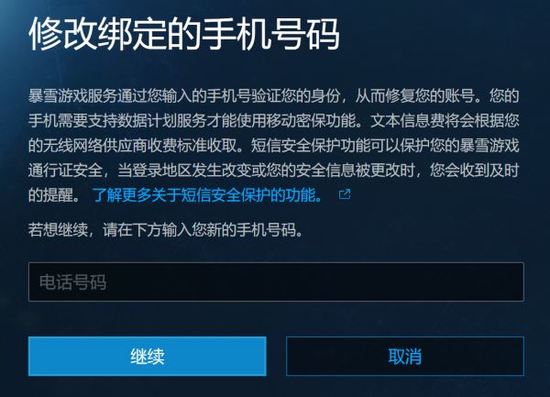

RAW与JPG格式核心差异解析:

一、存储机制与文件体积差异

RAW格式作为数字底片,完整保留相机传感器捕获的原始数据信息,其存储机制采用未压缩或无损压缩方式。这种技术特性导致单个RAW文件体积通常达到20-50MB,具体取决于相机像素和位深设置。相比之下,JPG格式通过有损压缩算法对图像数据进行选择性删减,典型文件体积可控制在3-10MB区间,仅为RAW格式的1/4至1/5。存储卡容量有限时,JPG格式可显著提升单卡拍摄张数,适合旅行摄影或突发事件记录等需要大量拍摄的场景。

二、图像质量与细节表现对比

RAW格式因其完整记录12/14位色深数据的特性,在动态范围表现上具有先天优势。专业测试显示,RAW文件可保留约5档曝光调整空间,在高光抑制和暗部提亮方面展现卓越性能。JPG格式受限于8位色深,后期调整超过1.5档曝光即可能出现色彩断层。在细节呈现方面,RAW格式图像锐度自然过渡,噪点颗粒分布均匀,而JPG压缩产生的伪像在放大至200%时即可观察到细节损失,尤其在纹理复杂的建筑摄影中表现明显。

三、工作流程与软件兼容性差异

专业影像处理领域,Adobe Photoshop配合Camera RAW组件仍是处理RAW文件的金标准,最新版本已支持超90%相机厂商的RAW格式解析。Lightroom凭借非破坏性编辑特性,可对RAW文件进行批量化元数据管理。现代操作系统虽已实现对主流RAW格式的缩略图预览,但原生编辑功能仍较局限。JPG格式凭借跨平台通用性,可在任意图像查看器中直接编辑,其EXIF信息兼容性也优于部分厂商私有RAW格式,更适合快速分享场景。

进阶应用场景中,专业摄影师多采用RAW+JPG双格式存储方案:利用RAW文件进行精细化后期处理,同步生成JPG文件用于快速预览和初筛。随着存储介质成本下降和处理器性能提升,这种兼顾画质与效率的工作模式正逐渐成为行业标准操作规范。

- 上一篇:浏览器默认下载路径调整方法

- 下一篇:360云盘历史数据恢复方法详解

-

情侣专属空间记录甜蜜时光v9.6.8 中文版

-

高效记录工具随身便签记事本v1.0.3 中文版

-

哈屏组件打造个性手机桌面v1.2.4 最新版

-

极光新闻平台本地服务聚合v5.0.0 最新版

-

斑马AI课智能学习工具助力儿童成长v6.24.0 最新版

-

阡鹿旅游高端住宿出行服务v7.6.0 免费版

-

作业帮领航高考学习就业指导平台v2.3.0 最新版

-

考试宝高效备考工具推荐v3.1.48 安卓版

-

美味不用等手机点菜助手v7.0.16 安卓版

-

15日精准天气预报实时掌握天气动态v5.7.6.3 安卓版

-

China Daily中英文与听力练习平台v7.6.17 中文版

-

汽水音乐车机版免费畅听v12.4.0 最新版